Page 47 - 2020년 10월 라이온지

P. 47

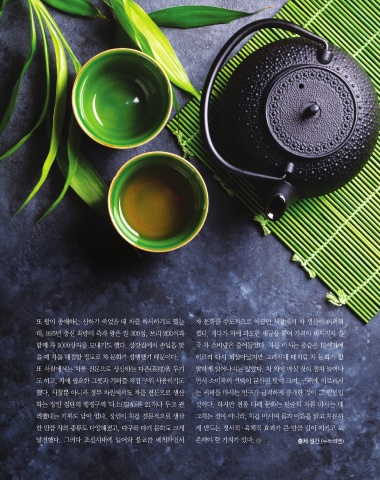

또 왕이 총애하는 신하가 죽었을 때 차를 하사하기도 했는 차 문화를 주도적으로 이끌던 사찰에서 차 생산이 어려워

데, 995년 충신 최량이 죽자 왕은 쌀 300섬, 보리 200석과 졌다. 게다가 차에 과도한 세금을 붙여 가격이 비싸지자 결

함께 차 1000상자를 보내기도 했다. 상갓집에서 손님을 맞 국 차 소비량은 줄어들었다. 차를 마시는 풍습은 19세기에

을 때 차를 대접할 정도로 차 문화가 성행했기 때문이다. 이르러 다시 되살아났지만 고려시대 때처럼 차 문화가 활

또 사찰에서는 차를 전문으로 생산하는 다촌(茶村)을 두기 발하게 일어나지는 않았다. 차 외에 마실 것이 점차 늘어나

도 하고, 차에 필요한 그릇과 기와를 직접 구워 사용하기도 면서 소비자의 선택이 분산된 탓이 크며, 근래에 이르러서

했다. 사찰뿐 아니라 정부 차원에서도 차를 전문으로 생산 는 커피를 마시는 인구가 급격하게 증가한 것이 그 원인일

하는 장인 집단의 행정구역 ‘다소(茶所)’를 21개나 두고 관 것이다. 하지만 전통 다례 문화는 단순히 차를 마시는 데

리했다는 기록도 남아 있다. 장인이 차를 전문적으로 생산 그치는 것이 아니라, 차를 마시며 몸과 마음을 맑고 차분하

한 만큼 차의 종류도 다양해졌고, 다구와 다기 문화도 크게 게 만드는 정서적·육체적 효과가 큰 만큼 길이 지키고 보

발전했다. 그러다 조선시대에 들어와 불교를 배척하면서 존해야 할 가치가 있다. 출처 월간 (뉴트리앤)

october 2020 45